Les rebelles affirment avoir pris la ville de la RDC alors que des milliers de personnes fuient : Le Kenya a appelé à un cessez-le-feu et a annoncé que les présidents de la RDC et du Rwanda participeront à un sommet régional d'urgence dans les deux procha

Les rebelles du mouvement M23 affirment avoir pris le contrôle de la ville de Goma, dans l'est de la République démocratique du Congo.

Les habitants ont partagé des vidéos de rebelles du M23 patrouillant dans les rues principales de Goma après une avancée éclair contre l'armée congolaise dimanche qui a vu des dizaines de milliers de personnes fuir les villes voisines.

Après des heures de tirs et d'explosions, les rues de Goma, où vivent plus d'un million de personnes, sont désormais calmes, selon les médias locaux.

Cette déclaration intervient quelques heures après que le ministre congolais des Affaires étrangères a accusé le Rwanda d'avoir déclaré la guerre en envoyant ses troupes de l'autre côté de la frontière pour soutenir les rebelles du M23. Le Rwanda accuse Kinshasa de soutenir les milices qui veulent un changement de régime à Kigali.

Le Kenya a appelé à un cessez-le-feu et a annoncé que les présidents de la RDC et du Rwanda participeront à un sommet régional d'urgence dans les deux prochains jours.

Le président kenyan William Ruto, actuel président de la Communauté de l'Afrique de l'Est, a déclaré qu'il incombait aux dirigeants régionaux de contribuer à faciliter une solution pacifique au conflit.

Le groupe M23 a pris le contrôle de vastes zones de l'est de la RDC, riche en minéraux, depuis 2021. Au cours des dernières semaines, le groupe a progressé rapidement vers Goma au milieu de combats intenses.

Depuis le début de l'année 2025, plus de 400 000 personnes ont été déplacées dans le Nord et le Sud-Kivu, provinces proches de la frontière avec le Rwanda, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Alice Feza, une femme déplacée, a déclaré qu'elle ne savait pas quoi faire ensuite, car elle a fui Kiwanja, Rutshuru, Kibumba et maintenant Goma.

« Les gens fuient partout et nous ne savons plus où aller, car nous avons commencé à fuir il y a longtemps », a déclaré Mme Feza, ajoutant : « La guerre nous rattrape ici parmi les familles d'accueil, maintenant nous n'avons nulle part où aller. »

Les principales routes entourant Goma sont bloquées et l'aéroport de la ville ne peut plus être utilisé pour les évacuations et les efforts humanitaires, a déclaré l'ONU.

Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, a appelé le Rwanda à retirer ses forces du territoire de la RDC et le groupe rebelle M23 à stopper son avancée.

Dans une déclaration faite par l'intermédiaire de son porte-parole, M. Guterres a appelé le Rwanda à « cesser de soutenir le M23 et à se retirer du territoire de la RDC ». Il a également appelé le M23 à « cesser immédiatement toutes les actions hostiles et à se retirer des zones occupées ».

Cette déclaration intervient après que 13 soldats servant dans les forces de maintien de la paix ont été tués lors d'affrontements avec les rebelles.

Le Royaume-Uni a appelé à la fin des attaques contre les soldats de la paix, tandis que le représentant de la France à l'ONU, Nicolas de Rivière, a réitéré l'appel de Guterres au Rwanda pour qu'il retire ses troupes de la RDC.

La RDC et l’ONU affirment que le groupe M23 est soutenu par le Rwanda.

Le Rwanda ne l'a pas nié, mais les dirigeants du pays imputent la responsabilité du conflit actuel à la RDC.

S'exprimant lors de la réunion du Conseil de sécurité, le représentant du Rwanda à l'ONU, Ernest Rwamucyo, a déclaré qu'il regrettait que la communauté internationale ait choisi de condamner le groupe M23 plutôt que l'armée congolaise qui, selon lui, a violé un cessez-le-feu.

Samedi, l'ONU a annoncé qu'elle retirerait de Goma tout son personnel non essentiel. Des opérations essentielles sont en cours en RDC.

Le M23 est né en 2012 d'une émanation d'un autre groupe rebelle, apparemment pour protéger la population tutsie de l'est de la RDC, qui se plaignait depuis longtemps de persécutions et de discriminations.

Le Rwanda a précédemment déclaré que les autorités congolaises travaillaient avec certains des responsables du génocide rwandais de 1994 contre les Tutsis et les Hutus modérés.

Cependant, les critiques du Rwanda l'accusent d'utiliser le M23 pour piller des minéraux tels que l'or, le cobalt et le tantale dans l'est de la RDC.

Cours Malu

RDC–Rwanda : l’accord de Washington, entre espoirs de paix et pièges diplomatiques

Une paix sous conditions : l’ambiguïté d’un accord déséquilibré

La signature, le 27 juin 2025 à Washington, d’un nouvel accord de paix entre la République démocratique du Congo (RDC) et le Rwanda, sous l’égide des États-Unis, a été saluée comme une avancée historique par plusieurs chancelleries occidentales. Porté par l’administration Trump, ce texte nourrit un espoir palpable parmi les Congolais, épuisés par trois décennies de conflits dans l’Est du pays. Pourtant, derrière les poignées de main et les discours apaisants, une question cruciale demeure : cet accord marque-t-il réellement un tournant vers la paix durable, ou constitue-t-il un nouveau piège, perpétuant les déséquilibres régionaux au profit de Kigali et de ses alliés ?

L’accord prévoit une série d’engagements mutuels : retrait progressif des troupes rwandaises, neutralisation des FDLR, cessation du soutien aux groupes armés, création d’un mécanisme conjoint de surveillance (JSCM), relance économique régionale, et retour des réfugiés. Autant d’éléments positifs en apparence, mais dont l’analyse révèle de nombreuses zones d’ombre.

La principale faille du texte réside dans la conditionnalité du retrait rwandais, liée à la neutralisation des FDLR. Or, cette milice hutu, autrefois redoutée, est aujourd’hui moribonde. Des rapports onusiens et indépendants confirment que ses capacités militaires sont désormais marginales. Pourtant, le Rwanda continue de s’en servir comme prétexte récurrent pour justifier son intervention militaire en RDC. En acceptant cette clause, Kinshasa s’enferme dans une logique asymétrique, dépendant de la "bonne foi" d’un voisin accusé – de manière crédible – de soutenir activement le M23. Ce soutien, bien que systématiquement nié par Kigali, est largement documenté, alors que la RDC, elle, reconnaît explicitement la présence résiduelle des FDLR sur son sol.

Les angles morts de l’accord : M23, impunité et surveillance floue

L’une des lacunes les plus troublantes du texte est l'absence d’une mention claire du M23, renvoyé à un processus de négociation parallèle, piloté depuis Doha. Cette fragmentation diplomatique affaiblit l’accord, en permettant au Rwanda d’éluder toute responsabilité directe vis-à-vis d’un groupe armé qui continue de semer la terreur dans les provinces du Nord-Kivu.

Par ailleurs, le mécanisme conjoint de sécurité (JSCM) manque cruellement de garanties d’impartialité. Sans la présence d’observateurs indépendants – de l’ONU, de l’Union africaine ou d’organisations de la société civile – ce dispositif risque d’être dominé par le renseignement rwandais, mieux structuré et mieux financé que celui de la RDC. Kinshasa pourrait donc se retrouver marginalisé dans l’évaluation même du respect des engagements.

Coopération économique ou recolonisation stratégique ?

Le volet économique de l’accord, présenté comme un pilier de stabilisation régionale, soulève lui aussi des préoccupations. Sous couvert de partenariats miniers, environnementaux et énergétiques, le texte prévoit l’entrée de nouveaux investisseurs, notamment américains, dans les zones riches en minerais dits « critiques ». Mais dans un contexte où la RDC ne contrôle qu’imparfaitement ses ressources, cette dynamique pourrait aggraver l’extraversion de son économie et légaliser indirectement les circuits d’exportation illicites dominés par Kigali.

Il est légitime de s’interroger : pourquoi le Rwanda, qui exploite depuis des années les minerais congolais de façon informelle et sans partage, accepterait-il soudainement un cadre légal transparent ? La réponse est simple : blanchir son image internationale, diversifier ses sources de revenus et institutionnaliser son influence dans l’Est congolais.

Un accord sans contraintes : le piège de l'impunité

À l’instar des accords de Lusaka (1999), Sun City (2002) ou Addis-Abeba (2013), le texte de Washington souffre d’un défaut majeur : l’absence de mécanismes de contrainte. Aucune sanction automatique n’est prévue en cas de violation. Aucune instance indépendante n’est chargée de vérifier l’exécution. Aucune disposition ne prévoit réparation pour les victimes congolaises.

Le Rwanda a maintes fois violé ses engagements passés sans en subir de conséquences. Pourquoi cette fois ferait-il exception ? La RDC, en l'état, n'a pas les moyens de garantir l'application de l'accord ni de répondre efficacement à une nouvelle trahison.

Les quelques gains possibles pour la RDC

Il serait néanmoins réducteur de nier toute utilité à cet accord. Certains avantages potentiels existent :

- Reconnaissance internationale du conflit, en particulier par les États-Unis ;

- Engagement, même conditionnel, au retrait des troupes rwandaises ;

- Annonce d’un arrêt du soutien rwandais au M23 ;

- Création d’un mécanisme bilatéral de surveillance (JSCM) ;

- Cadre de relance économique régionale ;

- Réintégration éthique des combattants, visant à éviter l’impunité des criminels de guerre.

Mais ces avancées restent fragiles, dépendant d’une volonté politique constante et d’un changement de rapport de force.

Stratégies pour une paix réelle : ce que la RDC doit exiger

Pour transformer ce texte en véritable levier de paix, Kinshasa doit impérativement :

- Internationaliser le suivi, en exigeant un envoyé spécial de l’ONU, et en impliquant l’Union africaine et la CIRGL comme garants ;

- Renforcer sa souveraineté dans l’Est, via une réforme profonde des FARDC, une reprise effective de l’administration territoriale et la neutralisation des infiltrations ;

- Judiciariser les violations, en saisissant la CPI pour crimes de guerre, en traquant les circuits de contrebande minière, et en durcissant les lois sur l’exportation des ressources ;

- Mobiliser un front diplomatique africain, en s’alliant à l’Angola, l’Afrique du Sud et la Tanzanie pour isoler Kigali ;

- Construire une économie plus souveraine, en relançant la transformation locale des minerais et en maîtrisant les chaînes d’approvisionnement nationales.

Conclusion : un accord utile, mais pas une libération

L’accord de Washington est, au mieux, un outil diplomatique pour désamorcer un conflit régional profondément enraciné. Il offre un cadre de discussion, une tentative de désescalade. Mais il ne garantit rien : aucun mécanisme de sanction, aucune instance indépendante de suivi, aucun désarmement clair du M23. Il repose sur le même postulat qui a échoué par le passé : espérer un changement d’attitude sans créer un rapport de force.

Il serait naïf de croire qu’un texte, même signé à Washington, suffira à garantir la paix dans l’Est du Congo. La paix durable exige bien plus qu’un accord : elle exige un État. Un État stratège, capable de reconquérir son territoire, de réformer son armée, de briser les réseaux de prédation, de rendre justice et de faire entendre sa voix dans le concert des nations.

La RDC ne peut plus continuer à négocier sa souveraineté comme une variable diplomatique. Elle doit imposer sa légitimité, non pas en paroles, mais par des actes forts, coordonnés et cohérents. Tant que Kinshasa laissera d’autres définir les règles du jeu, Kigali avancera, masqué sous les textes creux et les accords temporaires.

Il faut cesser de croire que la paix est un don.

La paix est un droit, et comme tout droit, elle se conquiert.

Non par des promesses venues d’ailleurs, mais par une volonté nationale ferme, une diplomatie offensive, et un État debout.

Par Bangudi Papy Dishueme

Comment retrouver le savoir de nos ancêtres ?

Faut-il une GBU-57 démocratique pour faire tomber la classe politique congolaise ?

En République démocratique du Congo (RDC), l’immobilisme, la corruption et le mépris du peuple semblent s’être incrustés au cœur même du système politique. Les élites dirigeantes se sont retranchées dans des bastions d’impunité et de privilèges, inaccessibles au regard du citoyen et à toute tentative de réforme. C’est à se demander s’il ne faudrait pas, symboliquement parlant, une bombe perforante de type GBU-57 — capable de transpercer des bunkers de béton armé — pour faire sauter ce verrou politique.

Une métaphore explosive, pour une réalité étouffante

Évidemment, il ne s’agit pas ici d’un appel à la violence ou à l’usage réel d’armes de guerre. Mais la métaphore s’impose : la GBU-57, bombe américaine conçue pour pulvériser les structures les plus profondément enfouies, représente ce qu’il faudrait inventer sur le plan politique, éthique et citoyen pour briser la forteresse de la classe politique congolaise actuelle.

Car cette classe dirigeante s’est blindée : contre les critiques, contre la redevabilité, contre la pauvreté de la population, contre le bon sens parfois. Ministres à vie, députés dormeurs, nominations sans mérite, détournements sans sanctions… Ce système ne résiste pas à un audit, mais il résiste à tout changement.

Le bunker politique congolais

La politique congolaise s’apparente aujourd’hui à un gigantesque bunker où seuls les initiés ont accès aux leviers de pouvoir. Les élections ? Instrumentalisées. La justice ? Souvent politisée. La presse ? Menacée, corrompue ou bâillonnée. Le peuple ? Exclu, exploité, épuisé.

Et pendant ce temps, des ressources naturelles qui pourraient transformer le pays dorment entre les mains de multinationales complices d’élites locales vendues au plus offrant. Des provinces entières vivent dans la terreur et la précarité, pendant que Kinshasa se dispute les miettes du budget national entre voyages inutiles et promesses vides.

Une élite inamovible, au service d’elle-même

Il suffit d’observer la longévité de certains visages pour comprendre que le problème dépasse les partis ou les présidents. Plusieurs ministres, conseillers et hauts fonctionnaires ont traversé les régimes de Mobutu, de Kabila père, de Kabila fils… et aujourd’hui encore, ils sont là, reconvertis, recyclés, repositionnés, mais toujours au cœur de l'appareil d’État.

Des figures aujourd’hui encore au cœur du pouvoir, bien que présentes depuis des décennies dans l’espace politique, incarnent cette continuité : Jean-Pierre Bemba, chef de guerre devenu ministre de la Défense ; Vital Kamerhe, ancien directeur de cabinet de Tshisekedi, ministre et allié politique de longue date ; Modeste Bahati Lukwebo, passé maître dans l’art des alliances stratégiques ; Christophe Mboso N’kodia Pwanga, président sortant de l’Assemblée nationale ; ou encore Léonard She Okitundu, Atundu Liongo et autres figures récurrentes du régime. Ils ne servent aucun idéal : ils servent leur place.

Le résultat ? Une continuité toxique. Le régime change, mais les méthodes, les visages et les pratiques demeurent.

Pourquoi le régime de Félix Tshisekedi peine à incarner le changement attendu

L’arrivée au pouvoir de Félix Tshisekedi en 2019 avait suscité un immense espoir. Pour la première fois depuis l’indépendance, un opposant accédait à la présidence sans passer par la force. Pourtant, plus de cinq ans plus tard, les résultats restent largement en deçà des attentes.

Le régime Tshisekedi est né d’un accord de coulisses avec le clan Kabila. Ce « deal » de coalition FCC–CACH a imposé un partage du pouvoir qui a paralysé l’action gouvernementale pendant deux ans. Même après la rupture de la coalition, le régime n’a pas rompu avec les hommes du passé.

Malgré les discours sur la rupture, la gouvernance reste marquée par le clientélisme. Les institutions sont devenues des lieux de récompense pour les alliés plutôt que des outils de réforme. Le nombre de conseillers à la présidence a explosé. Les changements de gouvernement s’apparentent plus à des rééquilibrages de clans qu’à des choix stratégiques.

Aucune réforme majeure de la justice, de la sécurité, de l’administration publique ou du système électoral n’a été menée à bien. L'Inspection Générale des Finances multiplie les rapports, mais sans véritables suites judiciaires. Ce pouvoir mise trop souvent sur la communication au lieu de l’action.

Peut-être que Félix Tshisekedi est sincère dans sa volonté de réformer, mais il est entouré, infiltré, contrôlé par un appareil d’État corrompu et résilient. Ce système n’a pas été remplacé : il a simplement changé de façade.

Ce qu’il nous faut : une GBU-57 de conscience

Si l’on devait créer une véritable GBU-57 citoyenne, elle serait faite :

- De courage politique, pour oser rompre avec les anciens réseaux de pouvoir ;

- D'une justice indépendante, capable de poursuivre, condamner et dissuader les corrompus ;

- D’une presse libre, pour crever la carapace du mensonge et de la manipulation ;

- D’un peuple éveillé, organisé et déterminé à exiger des comptes ;

- D’une jeunesse formée, consciente et engagée pour un avenir digne.

Ce ne sont ni les armes, ni les sanctions extérieures qui transformeront la RDC. Ce sont des réformes radicales, profondes et citoyennes, portées par des femmes et des hommes qui refusent de s’habituer au chaos.

30 juin : indépendance ou illusion ?

Alors que le 30 juin 2025 approche — 65 ans après l’indépendance — une question s’impose : sommes-nous réellement libres ? Politiquement, économiquement, moralement ? Peut-on continuer à célébrer une indépendance politique quand le peuple est dépendant de la mendicité internationale, et que les droits fondamentaux sont ignorés ?

Le 30 juin devrait être un moment de bilan, mais surtout un électrochoc collectif. Rupture avec le silence. Rupture avec la peur. Rupture avec la résignation.

Et maintenant ?

Nous avons tous un rôle à jouer. Il est temps de reconnaître qu’il n’y aura aucun miracle avec les acteurs et les politiques actuels. Malgré nos prières, nous ne nous en sortirons pas sans transformer profondément notre "mindset", sans penser autrement, sans concevoir la politique sous un autre angle. Il est urgent d’adhérer à une vision lucide et ambitieuse d’un Congo orienté vers le développement, la justice sociale et la paix dans toutes ses dimensions.

Les structures en place et ceux qui les occupent aujourd’hui sont structurellement incapables de porter ce changement. C’est pourquoi nous devons sensibiliser notre peuple, mobiliser nos consciences, éveiller nos responsabilités citoyennes. Il faut nous lever pour la vérité, pour la dignité, pour l’avenir. Ce sont des éclats de vérité dans l’épaisseur du mensonge.

Il n’y aura pas de GBU-57 réelle. Mais il peut — il doit — y avoir une déflagration morale, politique et sociale. Une révolution de conscience. Une offensive citoyenne. Un soulèvement pacifique de la vérité contre la pourriture politique.

Elle viendra du peuple, ou elle ne viendra jamais.

Par Bangudi Papy Dishueme

RDC : QUE VAUT LA VÉRITÉ ?

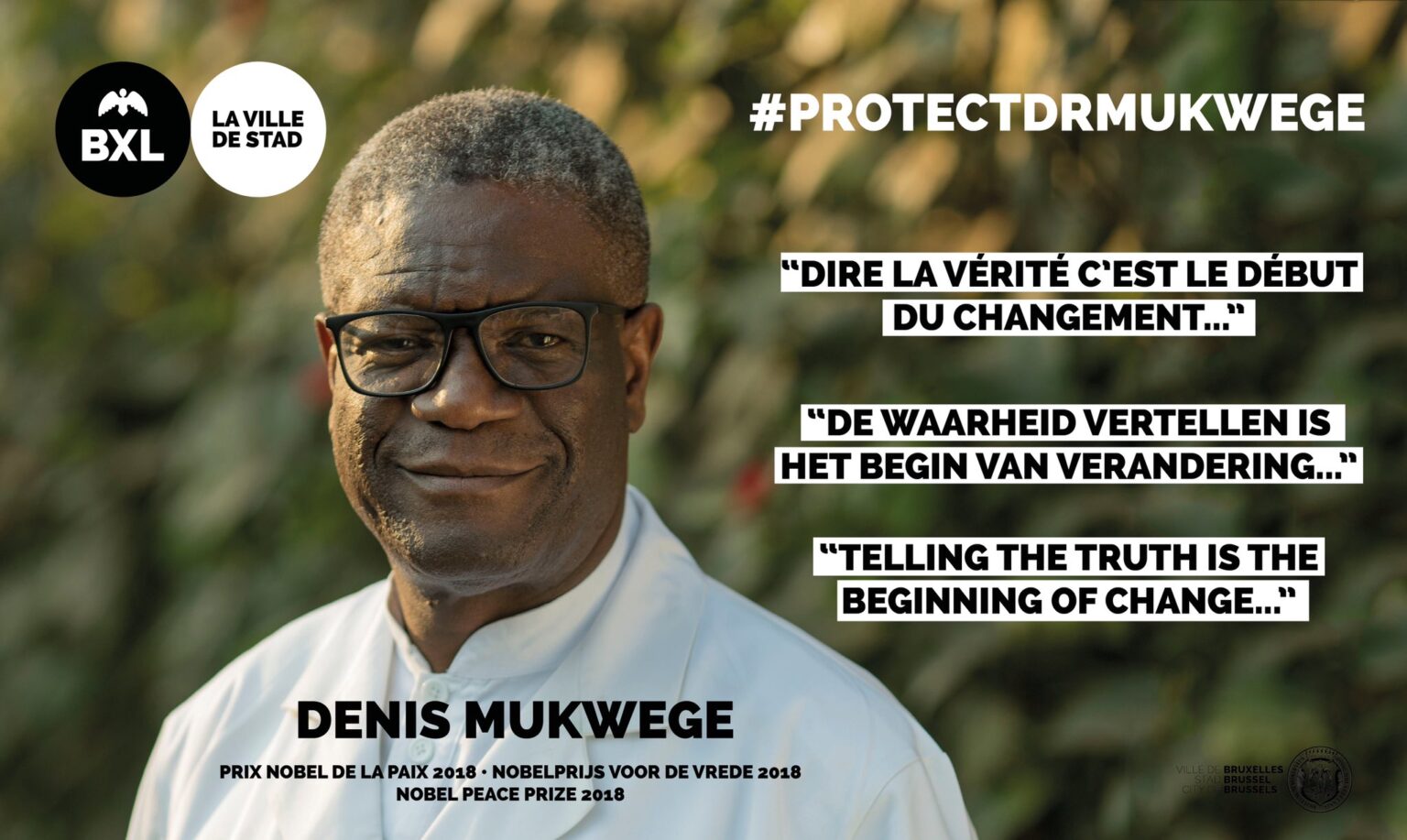

En novembre dernier j’ai eu l’honneur de dîner avec la lauréate du Prix Nobel de la paix 2021, Maria Ressa. En lui décernant ce prix, le comité a voulu alerter le monde sur la montée de la désinformation et de la manipulation médiatique. Ma conversation avec elle sur le sujet a inspiré ce texte sur la place de la vérité dans mon pays, la République Démocratique du Congo.

Commençons par des faits

10 Avril 1991. Hôpital Ngaliema. J’ouvre les yeux pour la première fois sur les rives du fleuve Congo. Je ne le sais pas à ce moment-là mais le Zaïre, déjà sous perfusion depuis des années, rentre dans sa phase terminale. L’appétit glouton d’un autocrate narcissique aveuglé par ses propres illusions, Mobutu, aura eu raison de ce grand corps malade au cœur de l’Afrique.

À la veille du nouveau millénaire, une armada hétérogène pilotée de l’extérieur finit d’achever la bête. Nous sommes en 1997. Beaucoup de Zaïrois, redevenus Congolais entre-temps, poussent alors un soupir de soulagement. Hélas, de courte durée. Les nouveaux maîtres de Kinshasa ayant déjà pactisé avec le diable. Dans l’euphorie d’une prétendue libération, peu saisissent les enjeux. Les conséquences de la sous-traitance de la conquête d’un pays continent n’intéressent que trop peu. Comble du drame, le chef rebelle à la tête de l’expédition et autoproclamé président de la RDC, Laurent Désiré Kabila, se rend compte, bien trop tard, qu’il a malgré lui dérogé à sa propre règle, « ne jamais trahir le Congo ». Le mal est fait.

Les chiffres ne mentent pas

Plus de vingt ans et une série de crises de légitimité plus tard, les statistiques résument à elles seules la tragédie congolaise. Le nombre de morts se compte en millions. Les politologues parlent du « conflit le plus meurtrier du 20e siècle après la seconde guerre mondiale ». 27 millions de congolais sont en situation d’insécurité alimentaire et 5 millions sont déplacés internes dans leur propre pays – seule la Syrie fait pire. La RDC est 175e sur 189 sur l’indice de développement humain (IDH) avec un score « inférieur à la moyenne des pays de l’Afrique subsaharienne ». Elle est également 170e sur 180 sur l’indice de la corruption publié par transparency international, soit une chute de 9 places depuis l’entrée en fonction d’un nouveau régime illégitime en janvier 2019. Bref, malgré le discours officiel qui tend au « changement de narratif », le pays va (toujours) mal.

Mensonge et vérité

A l’instar du Zaïre, il existe en RDC un gouffre entre le monde imaginaire décrit par les autorités de Kinshasa et la réalité des congolais.

-

-

Éducation

En matière d’éducation, le discours populiste promettant la gratuité de l’enseignement persiste. Pourtant, l’éducation demeure payante. Quand elle est effectivement gratuite, elle précarise les enseignants, mettant ces derniers face à des cas de conscience où les conditions de leur survie empiètent sur leur mission républicaine car ils ne sont pas payés par L’État.

-

-

-

Budget

Au sommet de l’Etat, le locataire de la cité de l’OUA et ses conseillers saignent les finances publiques à blanc. En témoignent les dépassements budgétaires ahurissants de la présidence et le pourcentage du budget affecté au seul fonctionnement des institutions (77 % ). Le récit officiel parle lui d’une « réduction du train de vie de l’Etat ».

-

-

-

Sécurité

L’armée, plombée par une infiltration d’officiers étrangers, est désarticulée et est privée de ressources comme l’attestent les détournements récurrents des fonds qui lui sont alloués. Dans les zones où ont été instauré « l’État de siège » les violences envers les populations et la criminalité ont augmenté. Officiellement pourtant Kinshasa vante toujours les mérites d’une opération qui prouve chaque jour un peu plus son inefficacité. L’entrée récente des troupes Ougandaises sur le territoire national en est le symbole le plus éloquent. Si cet épisode, pour le moins scandaleux, compte tenu du passif de ladite armée dans le pays, n’a pas ému l’opinion publique congolaise outre mesure c’est la faute à une élite intellectuelle complaisante.

-

-

-

Parlement

Et que dire du Parlement ? Au lieu d’être le temple de la démocratie, il est gangréné par une meute de laquais illégitimes, champions toutes catégories confondues de la corruption. Là encore, le discours officiel tranche avec la réalité et on se demande s’il n y a pas in fine au Palais du Peuple une union sacrée contre la Nation.

-

-

Stratégie économique

Le détachement de l’élite politique face à la réalité met même en péril le potentiel que représente la révolution verte pour notre pays alors qu’il a un rôle crucial à jouer de par ses ressources minières notamment. La dichotomie entre la réalité et sa représentation par les dirigeants dans ce cas empêche l’éclosion d’idées novatrices et de stratégie nationale, favorise la médiocrité au détriment de l’excellence et renforce la misère dans laquelle vivent les Congolais.

La vérité libère

Lors de son discours de réception du prix Nobel de la Paix à Oslo le 10 Décembre dernier, Maria Ressa a eu ces mots : « sans vérité il n’y a pas de confiance et sans confiance il n’y a ni réalité commune, ni démocratie… » avant de poser cette question sous forme d’interpellation, « qu’êtes-vous prêt à sacrifier pour la vérité ? » Avant de répondre à cette question, établissons ce qu’est la vérité.

La définition philosophique de la vérité parle de « connaissance reconnue comme juste, comme conforme à son objet et possédant à ce titre une valeur absolue, ultime ». En d’autres termes, la vérité est ce qui est conforme à la réalité. Elle a donc un caractère objectif. Une objectivité consacrée par les nombreux indicateurs à notre disposition pour l’évaluer, comme ceux que nous citons plus haut. Pourtant, on constate en RDC une tendance quasi systématique au sein de l’élite politique à ignorer ou nier les faits qui sous tendent la vérité dès lors qu’ils ne cadrent pas avec la narration officielle ou les intérêts personnels de ces dirigeants. Cette obsession à vouloir masquer ce qui est vrai avec des récits fictifs (souvent sans la moindre substance empirique) contribue au sous développement chronique du pays. Les auteurs de ces fictions et ceux qui leur font écho sont selon moi un danger pour la République.

Deux mondes coexistent en République Démocratique du Congo. Le premier, fictif, fait l’apologie décomplexée des anti-valeurs ou passe éhontément sous silence les faits qui dérangent. Les responsables de la déliquescence de l’État y sont érigés en héros par une meute de fanatiques ou de courtisans incapables de comprendre qu’ils sont eux-mêmes otages d’un avion en perte d’altitude piloté par des kamikazes. Le deuxième monde, empirique, est celui des statistiques évoquées ci-dessus. La réalité y est si dure qu’elle est devenue un chemin de croix pour les Congolais meurtris, entre autres, par la guerre et la pauvreté.

Pour relever les innombrables défis auxquels notre pays est confronté, il nous faut une réalité partagée. Un monde. Pas deux. Autrement dit, il nous faut un ancrage collectif dans la vérité, aussi brutale soit-elle. Il faut replacer le débat rationnel et les faits au centre des échanges. Il faut revenir au règne de la logique et de la science et anéantir l’obscurantisme intellectuel qui a élu domicile dans notre pays.

La RDC souffre d’un rapport biaisé à la vérité, ou en tout cas à la réalité, et c’est principalement la faute de son élite politique. Cela ne peut plus durer.

La vérité mérite tous les sacrifices.